Nel periodo di maggior splendore del teatro romano (III – II secolo a.C.), l’edificio scenico era costituito da un palcoscenico di legno eretto nelle piazze di fronte ai templi, al quale gli spettatori assistevano in piedi. Nel 145 a. C. si cominciò a costruire teatri provvisori con gradinate di legno, sul modello di quelli greci, ma il primo teatro stabile in muratura comparve a Roma solo nel 55 a. C., quando Pompeo riuscì a superare l’opposizione del Senato, giustificandone la costruzione con scopi religiosi: da questo momento il teatro conobbe una grandissima diffusione in tutte le città dell’Impero.

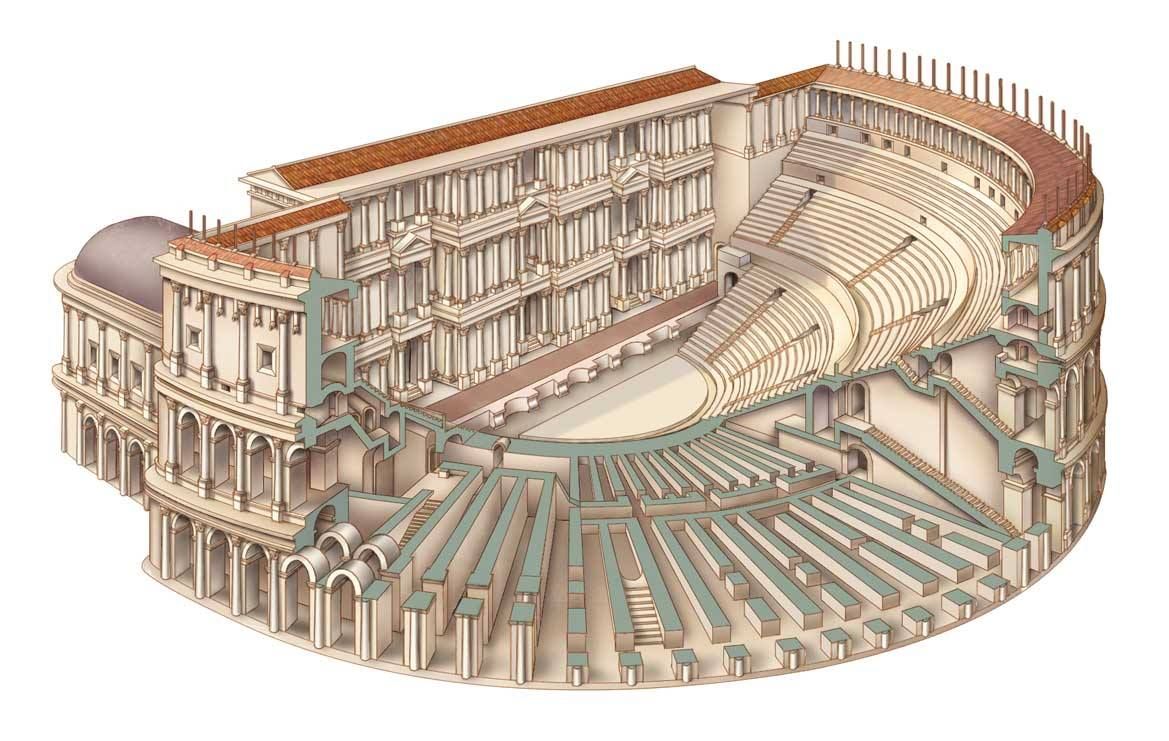

Il teatro romano, come racconta Vitruvio nel De architectura, aveva una pianta leggermente diversa da quello greco: era costruito sempre in pianura e la cavea semicircolare, dove prendevano posto gli spettatori, era collegata con il muro di scena dalle mura perimetrali. Davanti alla scena era situato il proscenio, il vero e proprio palcoscenico per gli attori, sul quale si aprivano le tre porte canoniche, e l’orchestra. La differenza più significativa riguardava proprio quest’ultima, che nel teatro romano era di forma semicircolare ed era occupata dai senatori, in quanto il coro agiva insieme agli attori sul proscenio. Nel teatro greco, invece, l’orchestra era circolare e serviva esclusivamente per il coro, poiché sul proscenio recitavano solo gli attori.

Una tettoia inclinata di legno, oltre a proteggere gli elementi decorativi della scena, consentiva anche di trasmettere meglio verso la cavea la voce degli attori, già amplificata dalla pedana di legno sulla quale recitavano, che funzionava da cassa armonica, dal velario e dai vasi di bronzo e di terracotta, disposti in apposite nicchie semisferiche e collocate a tre diverse altezze intorno alla cavea.

Il palcoscenico era dotato anche di macchinari che servivano a cambiare rapidamente lo scenario, tramite pannelli azionati da meccanismi, permettendo anche la discesa dall’alto della divinità (deus ex machina), che interveniva per sciogliere l’intreccio della trama.

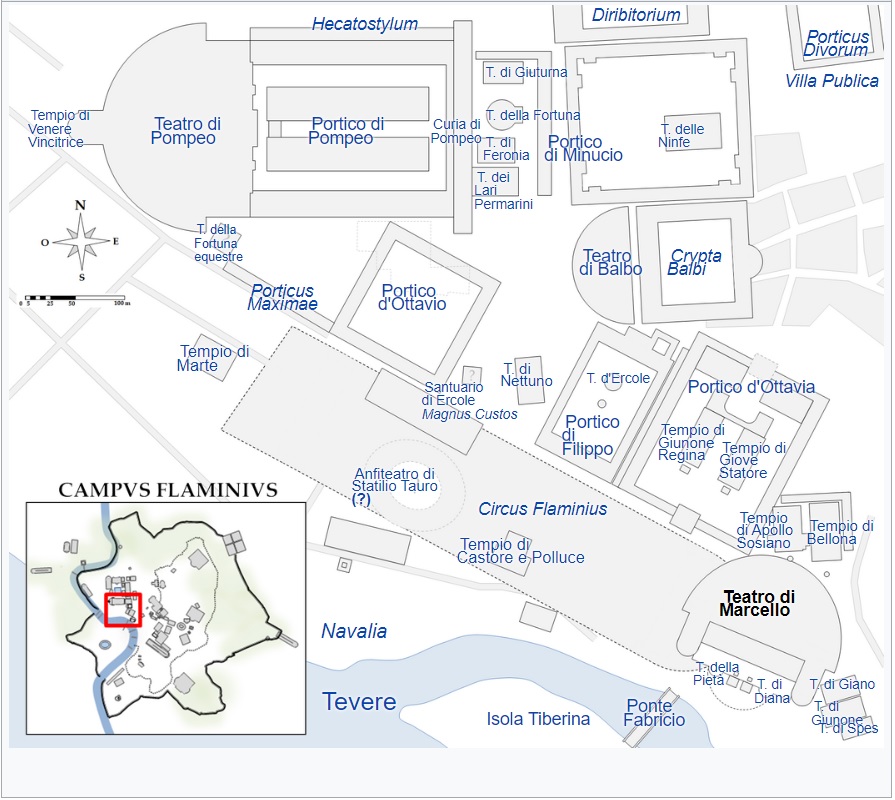

La collocazione dei teatri nelle varie città non seguiva dei criteri precisi: in tarda età repubblicana la tendenza era quella di associarli ai santuari o di disporli in luoghi centrali, sottolineando in questo modo il loro ruolo politico; in età imperiale invece i teatri persero la loro funzione politica e si cominciò a collocarli in zone periferiche.

Teatro di Marcello (ricostruzione)

Il teatro Marcello fu innalzato per volere di Cesare nella zona meridionale del Campo Marzio (nota come Circo Flaminio) tra il fiume Tevere e il Campidoglio e costituisce uno dei più antichi edifici per spettacolo romani giunti fino a noi.

Il teatro fu iniziato da Giulio Cesare, il quale espropriò per largo tratto la zona, demolendo gli edifici esistenti tra cui il tempio della Pietà, per cui venne ampiamente criticato.

Augusto riprese il progetto, procedendo a nuovi espropri per ampliare la superficie ed erigere un edificio più grande, dal diametro di 130 metri. Probabilmente completato già nel 17 a. C. quando venne utilizzato in occasione dei ludi secolari, fu dedicato nel 13 o 11 a.C., dandogli il nome di Marcello, il nipote dell’imperatore, destinato alla successione, morto a Baia nel 27 a. C.

Fu restaurato da Vespasiano (solo la scena) e da Alessandro Severo e nel IV secolo probabilmente era ancora in funzione.

Campo Marzio meridionale_planimetria

Teatro_di_Marcello

Data la posizione elevata nei pressi del fiume, in un punto in cui era facile il guado, fu trasformato in fortezza di proprietà dei Pierleoni e dei Fabi.

Nel ‘500 Baldassarre Peruzzi eresse il palazzo tuttora esistente per conto dei Savelli che due secoli dopo venne acquistato dagli Orsini. La parte inferiore, corrispondente alle strutture romane, fu acquisita negli anni ’30 dal Comune di Roma, scavata e restaurata dopo aver proceduto a un’opera di radicale liberazione dell’area.

Il teatro è parzialmente conservato e la scena, celebrata per la sua sontuosità e più volte restaurata, è completamente perduta. L’altezza originaria era di 32,60 metri circa, mentre oggi la parte superstite ne misura circa 20.

La struttura dei fornici si ripete a gruppi di sei: uno con rampa in leggera salita conduce all’ambulacro più interno, due affiancati ospitano le rampe per salire e scendere dai piani superiori, mentre altri tre comunicano tra loro. Gli ambienti più esterni, suddivisi da tramezzi in muratura probabilmente in epoca giulio-claudia, furono probabilmente utilizzati come botteghe sin dagli inizi.

Le chiavi d’arco erano decorate da grandi mascheroni teatrali in marmo bianco, alcuni dei quali furono recuperati durante gli scavi.

Il teatro poteva ospitare circa 15.000 spettatori e fino a 20.000 in condizioni di massimo affollamento, stima che coinciderebbe con quanto riportato nei Cataloghi Regionari.

La facciata in travertino presenta tre ordini, i due inferiori con le arcate inquadrate da un ordine di semicolonne doriche (con capitelli tuscanici e prive di base) al piano terreno e ioniche superiormente. Originariamente le arcate erano 41 e le semicolonne 42. I due ordini sono separati da una fascia con risalti in corrispondenza delle semicolonne, che funge da marcapiano. L’attico al terzo piano, del quale restano poche tracce, si presentava invece a parete continua ed era decorato con paraste corinzie.

A causa della natura paludosa del terreno, molto vicino al fiume, le fondazioni furono rafforzate con l’inserimento di pali di rovere sopra i quali venne gettata un’estesa piattaforma in calcestruzzo, dove poggiano i primi due filari di fondazione delle murature. Anche l’alternanza dei materiali per i blocchi di cui si compongono i pilastri risponde alle necessità statiche: le arcate interne del deambulatorio, i muri radiali dei cunei e il primo tratto dei fornici erano in blocchi di tufo per i primi dieci metri di lunghezza, poi in opera cementizia (opus caementicium) con paramento in opera reticolata (opus reticolatum), con inserti in travertino per le imposte e le chiavi d’arco; le pareti degli ambulacri interni sono invece in muratura e le volte tutte in calcestruzzo.

Opus_Reticulatum

Opus_reticulatum_Ostia_antica

Il teatro di Marcello è un interessante documento del periodo di transizione verso il classicismo della tarda età augustea, fuso con una certa ricchezza nella decorazione e fu un modello di riferimento per ogni teatro e anfiteatro romano futuro.